なぜ天之御中主神を封印するのか?

時は人皇四十代、天武天皇の朝、神代の旧辞(くじ)の将(まさ)に滅びなんとせしを、深く憂い給い、丹波国桑田郡佐伯村稗田八幡宮在の稗田の阿礼(ひえだのあれ)に、勅(みことのりし)玉い、天皇大御口づから御教え置かれけるを、人皇四十三代、元明天皇の朝に至りて、和銅四年、太朝臣安麻呂(おおのあそんやすまろ)に詔命(みことのり)ありて、阿礼が覚えたる神代の御伝を文字に記させ、古事記と名づけ、皇国の大道を残し置かれ玉いしは、誠に有難き御事にして、我国民の感謝に堪えざる所なり。

「記紀」による古代史の虚構とは

かつてこの国に、千余年もの歴史をねじ曲げたり、消したり、でっち上げたりした一団が存在した。その歴史改竄の手口は、手っ取り早い方法を採っているだけに、極めて荒っぽい。

その手口とは、こうだ。まず暴力をもって、このやり方に異を唱える者を、この世からことごとく排除した。ついで、それまでの歴史の大半を消すために、おびただしい歴史書やその他の史料を、「焼却」という非情な手段によって、やはりこの地上から葬り去った。

そうしておいて、更地となったその跡に、偽装した“自家の輝ける歴史”を無遠慮に展示して、傲慢にも、これが真実だと声高に言い募ったのである。要するに、“歴史の捏造”である。“歴史の捏造”とは、言い換えれば、“歴史の私物化”である。

この“歴史の私物化”は、それが決して見破られないように、多方面にわたって、細心の注意を払っているだけに、始末が悪い。この一団のやった“新しい歴史作り”は、中途半端ではない。こうして、驚天動地、空前絶後の蛮行は信じがたいことに、大成功を収めてしまった。

これほど常軌を逸したことのできる一団は、その性格の面で、常人とはまるで違っていた。まず、恥も外聞もない。一々、そんな瑣末なことに、心を砕いてはいなかった。その念頭を占拠していた願望とは、ひたすら“自家の輝ける歴史”だけである。そのためであれば、多大の心血を注ぐことを惜しまなかった。いまだに続いているその影響も、この一団の“熱意と執念のたまもの”なのである。それだけこの一団の結束は、強固であった。

「大和朝廷」の初代天皇である神武の実在が怪しいのも、「倭の五王」がどの朝廷の大王なのか、サッパリ分からないのも、すべて、この“歴史の私物化”に起因している。日本列島を長期にわたって支配した狗奴国。その狗奴国を倒して、その跡を襲った邪馬壹国。古代史解明には欠かせない、いずれの国家も、この“歴史の私物化”によって、根こそぎ抹消されている。邪馬壹国の所在地を巡って大混乱が起こったのも、このためである。

この一団の正体と、“歴史の私物化”の手口を解明し、その動機を突き止める。いつしか、これが、わたしの「謎解き」の最終目標へと変わっていった。一つの謎が解ける。そこから、新しい世界が開けてくる。その繰り返しで、最終的に到達したところが、ここだった。まさしく継続は力である。『古事記』『日本書紀』による歴史の虚構を暴く。同時に、その犯罪を白日の下に明らかにする。ここまで手を付けなければ、日本古代の「謎解き」は完結したとは言えないのである。(『九州王朝の盛衰と天武天皇』「はじめに」より)

「削偽定実」の波紋を読み解く

国民の誰が読んでも分かりやすいように、歴史事実を丁寧に、かつ正確に記述したい。わたしも、常に心掛けてきた執筆態度である。しかし、『日本書紀』は違った。この「歴史書」は、そんな謙虚な姿勢で著されてはいなかった。「削偽定実」による“虚構の強権的押しつけ”。これが、『紀』の本質だ。この本質を、天武一族は総力を上げて、ひたすら守ろうとした。その血眼になって進められた政治的方策の集積が、“史実隠し”を目的とした五大事業だった。

その結果、天武一族の統治する国は、木の葉が沈み、石が浮く国へ、時計の針が左へ回り始め、太陽が西から昇ってくる国へと、すっかり変わり果ててしまった。『紀』の完成を機に、国民は二度と歴史真実を語ることを厳しく禁じられ、他の国には例を見ない不幸が訪れた。

こんなあくどい手口が、外国に通用するはずがない。中国には『史記』以来、真実を徹底的に発掘し、記録するという歴史書編纂の伝統がある。それなのに、唐側から日本の歴史を尋ねられた「大和朝廷」の使節の態度は、尊大であるばかりか、本当のことを説明しなかったという。“「削偽定実」によって大きく歪められた日本の歴史”を、外国でも堂々と主張していたのである。中国人の日本の使節を見る眼が、冷ややかだったのも、当然の結果である。

唐は「邪馬壹国」も、邪馬壹国の大王である「倭の五王」も認識している。その認識に基づいての質問である。それなのに、明確に回答しなかったというのだから、ここに、「大和朝廷」の遣唐使に対する厳命を読み取ることができる。“わが国の真実の歴史は、『日本書紀』のみ”という「大和朝廷」のこの姿勢は、国外でも貫かれていた。日本の歴史の真実を語ることを、堅く禁じていたのである。

元明期における七一三年の遣唐使は、現地において、すでに二度も赤っ恥をかいている。ここでも、「大和朝廷」は、それ以上に赤っ恥をかいていたことになる。それでもなお強引に、『日本書紀』の「偽装歴史」を守ろうとしたのである。すでに国内において、激しい弾圧によって、“歴史事実潰し”に躍起になっていた「大和朝廷」のことである。中国に対する尊大な態度も、その延長線上での対応に過ぎなかっただけなのである。(中略)

同じ偽装工作であっても、『日本書紀』は、国家権力の手になる。国民を欺くことにおいては、その本質は共通しても、その規模となると、まるで異なる。「大衆は小さな嘘より、大きな嘘にだまされやすい」(A・ヒトラー)。一つの真理である。時間が経過するにつれて、事実を知る者がいなくなるため、悪事は次第に見えにくくなる。さらに時間が経過すると、国家権力がこんな悪事を働くはずがないという思い込みが、国民の間に広く浸透し、虚妄が事実として定着するに至る。(『九州王朝の盛衰と天武天皇』第十章より)

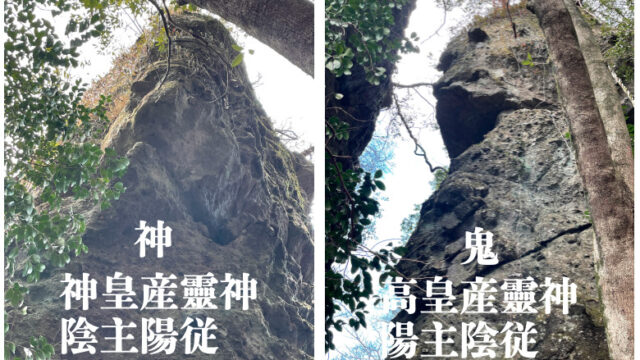

仁聞菩薩による歴史の封印

仁聞菩薩が六郷満山を開山した718年という年代はまさに「削偽定実」により歴史が大きく闇に葬り去られていた真っ只中だったということになる。

各地の古文書や痕跡は焼かれ消し去られていった。これを危惧した仁聞菩薩は仏教という蓑に隠れて歴史の痕跡を残していったのだと考えられる。

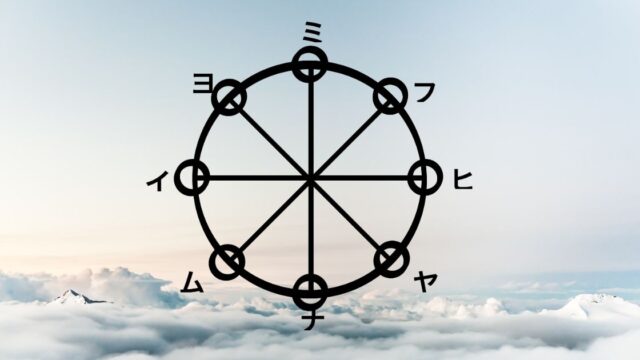

寺院の建設と地名や数字などを暗号化し、日本の根源を守るために封印していったのだ。しかし、その封印の謎はいつしか忘れ去られ迷宮入りしていた、しかし言靈という秘密の鍵で今こうしてその封印は解かれたのである。

まさに弘法大使空海はこの意志を継いで言靈を真言とし、さらに解明していったというようにつながるのだ。